发布日期:2018-02-07

2017年12月26日,第十五届上海市社会科学界学术年会大会暨中国哲学社会科学学术话语体系建设论坛召开,复旦大学经济学院特聘教授、全国马列主义经济学说史学会副会长孟捷应邀作题为“历史唯物论的概念重构与当代中国社会主义政治经济学”的学术报告。

一

在历史唯物主义发展史上,可以梳理出三到四次马克思主义者内部的争论,这些争论涉及生产力一元决定论和另一种相反观点(即主张阶级斗争和政治权力的变化是推动生产关系变革的主导因素)之间的对立。这些争论中最早的一次体现在恩格斯晚年关于历史唯物主义的几封书信。19世纪末,针对第二国际普遍将历史唯物主义理解为经济决定论(也即生产力一元决定论)的倾向,恩格斯写了五封书信,试图对这种倾向加以纠偏。在这些书信中,恩格斯还探讨了国家的经济作用,提出国家对经济发展的阻碍作用,有时足以使一国经济崩溃。但总体而言,恩格斯的纠偏是不成功的,他对政治权力或国家的经济作用的看法,虽然包含着合理的要素,但毕竟没有上升到概念的层次,并对历史唯物主义的解读带来实质性影响。

第二次争论发生在十月革命爆发后,是围绕十月革命的合法性问题而产生的。就此我们想多谈一谈。首先可以提到的是葛兰西,他后来成为意大利共产党的总书记。葛兰西当时写了一篇很有趣的文章,题为《反对〈资本论〉与革命》,这篇文章在人民出版社出版的《葛兰西文选》中可以看到。一方面,葛兰西作为意大利共产党的创始人,在实践上并不像第二国际的建制派那样,反对十月革命,而是积极地肯定了十月革命的伟大意义。另一方面,在理论上,葛兰西又体认到,十月革命的发生和历史唯物主义或生产力一元决定论是相矛盾的,对这种矛盾客观上需要一个解答。葛兰西所代表的这种认识,也反映在中国第一代马克思主义者身上。例如在1919年的《新青年》里,李大钊就曾提出,马克思主义关于历史发展的动力有两种彼此矛盾的看法,一种是将这种动力归于生产力,另一种则归于阶级斗争。显然,新生的中国共产党在实践上基本接纳了后一种看法。

需要指出的是,列宁在其晚年,对类似问题做了深刻思考。在《论我国革命》一文中,列宁提出了一个解答,这个解答可以概括为“列宁之问”,其中包含两个要点,第一,在列宁看来,世界历史是由偶然性组成的,不仅包含必然性,十月革命成功地爆发在落后的俄国,体现了这种偶然性。第二,列宁问:凭什么不能先夺取上层建筑,建立苏维埃,然后在从文化和生产力上赶上欧美发达国家的水平呢?事实上,在十月革命之前,列宁已经为他在这里谈到的“世界历史偶然性”提供了一个理论。列宁从主客观两个方面,解释了在俄国这样一个落后国家发生社会主义革命的可行性。就客观方面而言,列宁提出了帝国主义链条中最薄弱的环节的理论。就主观方面而言,列宁早在《怎么办》里提出了新的建党学说。十月革命是在这一关于革命可能成功的“偶然性”理论的指引下搞成的,而不是盲目的暴动。类似的,在中国,毛泽东同志也为中国革命提出了一个“偶然性”理论。从他井冈山时期的著作、到抗战时期的《论持久战》,再到《新民主主义论》,可以清晰地看到这种理论的发展。毛泽东最先是从下述问题开始的:在井冈山这样的地方搞工农武装割据,为什么是可能的?他的回答是,因为第一,帝国主义是分裂的,第二,帝国主义在中国的代理人是分裂的,因此中国共产党有可能开展工农武装割据,建立根据地,继而由农村包围城市。从土地革命到抗战,他的这个战略判断得到了应验,中国革命的力量得以不断发展壮大,最终完成了中国革命。

但问题是,如果只有关于世界历史偶然性的理论,强调生产力归根结底作用的历史唯物主义就丢弃了。道理很简单,历史唯物主义提出的生产力决定生产关系这样的规律,是具有因果性质的规律,代表了世界历史中的必然性方面。作为理论家的列宁试图回应这个问题,他认识到,如果我们谈论的不是一次平常意义的政治革命,而是经济社会形态的变迁,则生产力必须发挥作用,但这种作用在他那里不必是“事先的”,而可以是“事后的”,用他的话来讲,就是先改变上层建筑,然后在生产力上再赶上先进资本主义国家的水平。在他晚年的著述里,反复提到在新生的社会主义与资本主义的竞赛中,劳动生产率是具有决定性的力量。

如果说列宁之问试图在偶然性和必然性这两个不同的理论维度之间建立起联系,邓小平同志则在某种更高的层面代表了必然性的回归。这种必然性的回归体现在社会主义市场经济的建立。小平同志有两句话很深刻,第一,他说,究竟什么是社会主义,现在还不清楚,第二,他又说,社会主义的关键任务,是解放生产力,发展生产力。小平的上述论断,一方面体现了社会主义在陷于低潮后的沉思,另一方面他接过了列宁之问,即接纳必然性,并将其发展到新的高度,提出不搞社会主义市场经济,就无法完成解放生产力和发展生产力的任务。

二

对历史唯物论的概念重构,旨在为构建当代中国社会主义政治经济学奠定一个牢靠的方法论基础。在进一步讨论这一重构之前,首先来看下述问题:当代中国社会主义政治经济学在学术史上应该如何定位?它跟以往的经济学是什么关系,有什么特点?为了搞清这个问题,我提出了一个类型学划分,即将关于现代市场经济的理论区分为三个类型,分别是市场经济理论1.0、2.0和3.0。从斯密以来的传统自由主义经济学,以及当代新自由主义经济学,属于市场经济理论的1.0;以凯恩斯、以及更早的李斯特为代表的提倡国家干预的经济学,属于市场经济2.0;当代中国社会主义政治经济学,在我们看来则属于市场经济3.0。市场经济理论3.0是对2.0的继承和发展,并与市场经济理论1.0根本对立。李斯特和马克思的关系是值得探讨的,马克思早年批判过李斯特,一些人据此误以为马克思和李斯特是全然对立的。我以前的同事、中国人民大学的贾根良教授则提出,根据马克思后期的论述来看,马克思事实上修改了对待李斯特的态度,肯定了后者的贡献。至于凯恩斯,如果从《通论》最后一章表达的社会哲学来看,他事实上在某种意义上是社会主义者,因为他主张为了克服资本主义经济的矛盾,国家应该在一定程度上接管市场经济中最重要的经济权力,即投资的权力。伴随李斯特和凯恩斯的出现,形成了市场经济理论2.0。市场经济理论的1.0和2.0版本区别在什么地方?这在理论上可以继续探讨,但择要而言,我认为有两点区别:第一,如何看待下面三类范畴的关系,即市场和国家、经济和政治、基础和上层建筑的区别何在?它们是作为两类截然不同的制度相互区别,还是因所起的功能而区别开来呢?市场经济1.0理论主张三类范畴的区别是作为不同类型制度的区别,即经济是一类制度,政治是另一类制度,在经济制度的运行中,政治权力和政治关系不应该发挥实质性的干预作用。而市场经济理论2.0和3.0则主张,经济和政治的区别是相关制度在功能上的区别,政治权力也可以承担生产关系的功能,从而嵌入经济之中。

第二,两类理论对市场经济当中的行为主体认识不同。在1.0理论看来,市场经济当中只有私人企业这一个主体,而在2.0和3.0看来,这类主体不仅有企业,还有国家乃至竞争性的地方政府。我赞同这样的观点,即中国市场经济是三维主体的市场经济,而不是一维主体的市场经济,要正视国家(甚至党)和地方政府作为经济主体的作用。

这里要谈谈3.0理论何以在继承2.0的同时,又超越了2.0理论。为什么把当代中国社会主义经济学称作3.0理论?在当代中国社会主义市场经济的实践当中,国家的经济作用远远超越了凯恩斯的设想,甚至也超越了李斯特。这是个大课题,在此不能全面展开,只能局限于谈论下面这一问题。学术界在讨论中国经济模式和东亚发展型国家的差异时认识到,中国经济中有一个竞争性的地方政府体系,这个特点是日、韩等国所没有的。如何在经济学上将这个特点概念化和理论化,是建立当代中国社会主义政治经济学的重要任务。当代中国经济学家围绕地方政府的问题构建了不少理论,正是在这个问题上,我们可以辨识出市场经济理论3.0和1.0理论的区别。譬如,一种较有影响的理论是财政联邦主义理论,另一种是围绕GDP的锦标赛竞争理论,这两种理论的区别,主要是对地方政府行为动机及其收入的经济性质的解释不同,一种理论将这种动机归于对财税收入的汲取,另一种归于最大化GDP。就前者而言,它忽略了如此解释的地方政府收入,与斯密笔下的守夜人政府的区别。一个自由主义理论中的政府,同样追求财税收入。将地方政府的收入的经济性质,仅仅限于税收,是片面的理解,它低估了中国地方政府的作用。将地方政府的行为动机归于追逐GDP,也没有恰当地回答地方政府作为经济主体的动机究竟何在的问题。GDP并不是地方政府的经济收入,仅仅在这个层面谈论地方政府的行为,是不充分的。锦标赛竞争理论规避了地方政府收入的经济性质这一问题,此外,它更注重解释个别官员、而不是政府的行为,因而看起来更像一个关于官员升迁的政治学理论,而不是政治经济学理论。最后,更为重要的是,关于地方政府的政治经济学不仅要解释地方政府的动机,而且要解释其行为,回过来看上述两种理论,在这方面的缺失就更明显了,无论财政联邦主义论,还是GDP锦标赛竞争论,都倾向于将地方政府的作用局限于界定产权、监督合同的履行等在节约交易成本方面所起的作用,从而维护了市场和国家、经济和政治在制度上的截然两分,附和了市场经济1.0——具体而言是新制度主义——的理论。近年来,一些学者主张利用租这一概念来解释地方政府的动机模式,在笔者看来,这一思路代表了一种正确的研究方向,但具体理论仍然有待于发展。

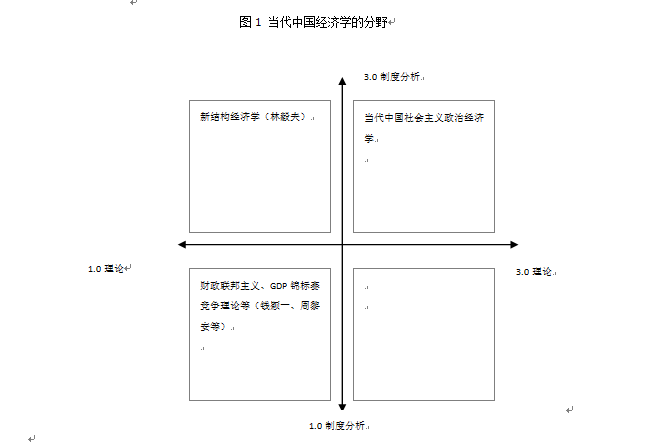

可以在区分市场经济1.0和3.0理论的基础上,绘出一个坐标系,对当代中国经济理论做一个分类(见图1)。我们用横轴代表经济学范式或纯理论,以纵轴代表对中国经济的历史制度分析。这样就有了四个向度,横轴的两个向度分别代表市场经济1.0和3.0的纯理论范式,纵轴的两个向度代表以上述理论范式为基础对中国经济的两种可能的制度分析。这样一来就可以区别两个象限,即第一和第三象限。第一象限的特点是3.0理论和3.0制度分析的组合,它代表了我们心目中的当代中国社会主义政治经济学;第三象限则是1.0理论和1.0制度分析的组合。前面提到的财政联邦主义乃至锦标赛竞争理论,大体属于第三象限。

除了上面两个象限之外,在解释过去30年形成的中国特色社会市场经济体制的时候,中国经济学还出现了一些过渡状态。从分类的严格意义来讲,本来只有第一象限和第三象限,但是我们发现有重要的经济学家出现在第二象限,第二象限的特点是,在理论上仍然依附于市场经济理论2.0,或者至少在沿用市场经济2.0理论的话语,但在针对中国经济的分析,却发展了市场经济3.0的历史制度分析。这方面一个突出的例子是林毅夫的新结构经济学,新结构经济学对中国经济的理解是面向3.0理论的,破除了自由主义对市场和国家、经济和政治的关系认识上的教条,但在纯理论上,却依然使用了属于市场经济1.0理论的比较优势学说。这二者是矛盾的,就如旧瓶装新酒,但实在地构成了他的理论。在此意义上,我认为林毅夫的话语转换是不彻底的,他所沿袭的一些不太适当的旧话语给他造成了困扰,多少遮蔽了他在理论上的创新成果。

三

当代中国社会主义政治经济学具有两重性,一方面,它是关于中国这么一个落后的发展中国家的制度变迁特殊道路的理论,另一方面,它也有一般性,这个一般性首先体现在我们对市场经济3.0理论特点的概括中。作为这样一种兼具特殊性和一般性的经济学理论,当代中国社会主义政治经济学需要以历史唯物论的概念重构为前提。在当代中国制度或生产关系的变迁中,政治权力和政治关系起着决定性的推动作用,这一作用的因果链条和传统理论指认的因果链条,即通过生产力发展来改变生产关系,是不同的。列宁虽然认识到这一问题,但来不及将其认识概念化。这里我乐意介绍张闻天同志的一个研究,他在20世纪60年代初写了篇重要文章,题为“论生产关系的两重性”,该文在1979年发表于《经济研究》。张闻天指出,生产关系有两重功能,其一是表现适应生产力,其二是服务于对剩余的占有,两者既可以统一,也可以相互对立。两者之间的对立性意味着,生产关系的变迁,并不总是为了表现和适应生产力,而是由政治权力的改变所推动的,由此推动的生产关系变迁,虽然可以增加统治阶级支配的剩余,却不一定有利于发展生产力。张闻天的研究所蕴含的上述思想,在美国马克思主义历史学家布伦纳20世纪70年代的研究中得到进一步的明确,并被用于比较历史研究。布伦纳指出,近代欧洲的三个地区,即英格兰、法国和东欧,在生产力大体一致的前提下,自16世纪以降演变出三种制度类型,英格兰产生了资本主义生产关系,法国在绝对主义王权下形成广泛的小农经济,东欧则出现了农奴制的复辟。根据布伦纳的研究,导致制度变迁出现如此不同的原因,在于三个地方阶级斗争形势和政治权力平衡的差异。

从张闻天到布伦纳的研究,其共同点是赋予生产关系的改变以极大的相对于生产力的自主性。前两年在研究一个课题时,笔者系统地阅读了恩格斯晚年的书信,看到他对中日甲午战争的评论,恩格斯说:在这场战争失利后,大清帝国要想不走资本主义的道路,已经不可能了。当时我就强烈意识到,恩格斯的这个论断,触及当代中国制度变迁的实质——这一制度变迁是不能用传统的生产力一元决定论来解释的。笔者在拙著《历史唯物论与马克思主义经济学》(社会科学文献出版社2016)里,曾结合这一问题意识对历史唯物论作了一个概念重构,以便为建立当代中国社会主义政治经济学建构一个适当的方法论基础。由这一重构得到的基本结论是:第一,生产关系在功能上的两重性,意味着生产关系的变革不仅服从于生产力的影响,而且受到上层建筑的直接推动。第二,生产关系变革的结果,要么在生产力提高的前提下促进了剩余的增长,要么在促进剩余的增长的同时,不依靠生产力的变化。前者概念上可称作相对剩余生产,后者可称作绝对剩余生产,这两个概念是马克思的绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产在世界历史上的一般化。第三,由于阶级斗争和国家间竞争的影响,世界历史的普遍规律是所谓有机生产方式变迁,即绝对剩余生产的比重渐次递减,相对剩余生产的比重渐次增加。有机生产方式变迁的规律既可用于描述某种给定的生产方式,也可用于描述不同生产方式之间的嬗替,换言之,它可用于重新表述马克思所谓的人类历史诸形态论。第四,政治权力、政治关系——抑或宗教、血族等其他制度——只要承担生产关系的功能,就直接成为经济基础的组成部分。这意味着,经济基础在人类社会的位置事实上是变动不居的。这一点不仅适用于前资本主义经济,也适用于当代市场经济。第五,虽然政治权力、政治关系在制度变迁中可以发挥主导作用,但只要我们谈论的是从一种经济社会形态向另一种新的经济社会形态的变迁,则生产力就必须发挥归根结底的决定作用,但这种作用不一定是事先的,而可能是事后的。这种事后因果性概念——我在书中将其称为结构因果性——来自列宁。正如列宁晚年体认到的,如果我们谈论的不仅是较小规模的制度变迁,而且是从资本主义向马恩设想的社会主义的过渡,则生产力的根本变革就是一个必要的——哪怕是事后的——条件。在向这种社会主义的过渡中,列宁指出,世界历史的必然性和偶然性都发挥着作用。如何将这些象征必然性和偶然性的因素相结合,以形成一种在理论上较为完备的当代社会主义政治经济学,是时代赋予我们的任务,有待于包括笔者在内的经济理论工作者为之付出不懈的努力。