发布日期:2018-05-10

上海社联成立于1958年。它在筹备阶段就指导所属学会的成立工作,1956年9月9日成立的上海市语文学会便是其中之一。是年,我刚从复旦大学中文系语言学专业毕业,不久就参加了这个跟我专业对口的语文学会,时光荏苒,至今已逾一个甲子了。

1956年成立的上海市语文学会也已走过了一个甲子(图片来源于网络)

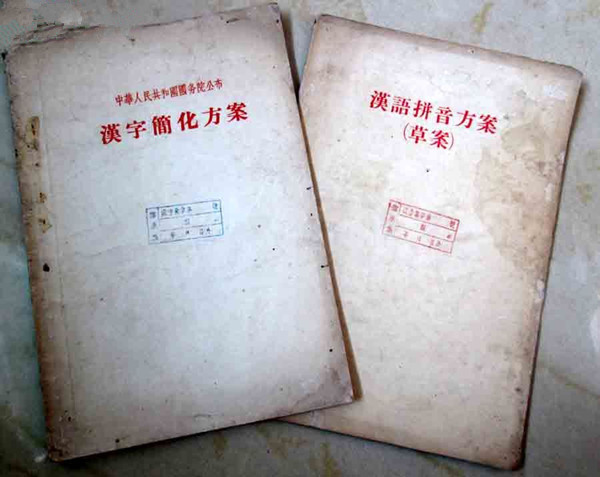

一直以来,语文学会很重视研讨和贯彻国家的语言文字政策。如上世纪的五六十年代,国家当时提出文字改革的三大任务:简化汉字、推广普通话、制订和推行汉语拼音方案,学会就曾组织过多次研讨活动。对国家提出的“三大任务”大家都很赞成,但深入到具体问题的讨论往往就有不同意见。如制订汉语拼音方案,到底是采用拉丁字母好还是采用斯拉夫字母好?经过多次讨论,上海语文学会最终一致赞同陈望道先生的观点:以采用拉丁字母为宜。望道先生是近现代中国语文现代化的重要参与者,认为拉丁字母在我国的运用已有较长的历史和广泛的群众基础,也符合当前世界多数语言的文字采用拉丁字母的实际状况。参加类似这样的专题研讨会,对我这个青年会员拓宽对语言文字问题认识的深度和广度来说无疑是有帮助的。

上世纪的五六十年代,国家提出文字改革的三大任务(图片来源于网络)

上世纪70年代末我国实行改革开放政策以来,学会工作大不同于过去,呈现生机勃发的新局面,会员参与学术活动的热情很高。我既是学会会员,又是学会的负责人之一,除自己参加国内外学术交流活动以外,还积极寻找机会,开展学会与国外及港澳台地区学术机构的合作。这方面我印象较深的一个例子,是与香港中国语文学会会长姚德怀先生的多年合作,姚先生祖籍宁波,生于上海,后随父母移居香港。他专长数学,曾任香港中文大学数学系教授,但对中国语文情有独钟,多年坚持业余研究不辍,后来就索性专事语文研究,筹建香港中国语文学会,编辑出版《语文建设通讯》至今。1981年姚先生邀请我去香港中文大学举行了普通话专题研讨会。此后,我跟姚先生联系不断,并且促进了沪港两地两个语文学会之间的合作:1999年12月,在上海科学会堂联合举办了“沪港面向21世纪中国语文学术研讨会”。会议期间,姚先生又欣然同意我的建议:由沪港两个语文学会联合举办一届国际吴方言学术研讨会。经过酝酿、协商,2001年3月,“第一届国际吴方言学术研讨会”在苏州大学成功举行,姚先生和多位香港学者前来参加。会后两个学会还合编了《吴语研究论文集》。此后,每隔两年举办一届的国际吴方言学术研讨会,连续三届,姚先生和香港的多位同行学者都仍来参加,会议和会后出版论文集的费用也都仍主要由香港中国语文学会提供。当时我会的活动经费还不宽裕。现在回想起来,是要感谢姚先生和香港中国语文学会对吴方言研究的支持的。

许宝华会长曾多次参加国际吴方言学术研讨会(图片来源于网络)

我会一直比较重视和关心年轻会员的成长和培养,如支持成立“青年语言学研究组”、“研究生和青年教师学术沙龙”、“中青年现代语言学研究会”等,并为他们开展学术活动和出版交流刊物、发表论文创造一些条件。年轻会员思维活跃,勇于开拓,学术上常有创新之见。在工作和学术上,他们勤奋不懈,刻苦砥砺,通过参加学会活动,学术上成长和进步更快,后来大都成为本单位教学和科研工作的中坚,有的在社会上也有相当声誉。随着年岁的增长,我的教职也由助教逐步晋升为博士生导师,科研上也取得一些成果。其中历时十余年主编的于1999年出版的1700余万字的大型辞书《汉语方言大词典》,曾先后获上海市和教育部颁发的哲学社会科学著作优秀成果一等奖,并在2016年11月,上海市颁发第十三届哲学社会科学优秀成果奖的学术贡献奖时作为我获奖的“代表作品”。它是现代我国最早出版的一部兼收古今南北汉语方言词语的综合性大型方言辞书。以我本人言之,入会60余年以来,学会因工作需要先后选我为理事、副秘书长、秘书长、副会长、会长,因此我有幸比一般会员有更多机会在工作实践中得到锻炼,听到更多学术问题的见解和前辈学者的教导。(许宝华)

许宝华会长荣获第十三届哲学社会科学优秀成果奖学术贡献奖

拓展阅读:

社联60周年系列|“学会”之歌 ①:听于漪老师讲述“不速之客”的故事

社联60周年系列|“学会”之歌 ②:从“萍水相逢”到“不解之缘”

社联60周年系列|“学会”之歌 ③:1980年,深圳、珠海特区考察记

社联60周年系列|“学会”之歌 ⑥:汪道涵担任名誉会长的台湾研究会

社联60周年系列|“学会”之歌 ⑧:上海,首先感到了老龄化浪潮的来临