发布日期:2022-06-22

【编者按】党的十八大以来,习近平总书记立足新时代,领导治国理政提出了一系列新观点新论断新要求。他在不同场合的报告、演讲、文章、讲话、书信等中,形象巧妙地运用了大量社会生活的常理、哲理,及管理学、组织行为学、政治学、伦理学等的学理、真理,揭示了国家治理的道理、原理,在社会生活“小常识”与国家治理“大道理”之间建立起了联系。对这些小常识与大道理进行总结归纳、传播普及,是新时代学习新思想新理论、理解新实践新作为的题中之义。继全国两会关键词、新中国成立70周年关键词、“四史”关键词、“百年共产党人精神谱系”关键词等专栏后,2022年,上海市社会科学界联合会、上海市政治学会与澎湃新闻共同开启“新时代治国理政小常识与大道理”关键词,和大家一起学习新思想新理论、理解新实践新作为。

今天的关键词是:一个也不能少。

提到“一个也不能少”,大家可能会想到张艺谋执导的电影《一个都不能少》,它讲述了上世纪90年代我国农村儿童辍学、教育落后的真挚动人故事。经过长期努力,这种状况在今天已经发生了根本性变化,农村义务教育得到普及,适龄儿童入学率已经达到近100%。

进入新时代,从热闹繁华的社区街道到偏僻落后的贫困山村,从老乡家里的厨房炕头到共商国是的两会现场,“一个也不能少”是习近平总书记经常挂在嘴边、朴实无华而又掷地有声的话语。他情真意切、充满感情,反复强调全面建成小康社会、建设社会主义现代化国家的道路上,“一个也不能少。”与此表述相类似的还有很多,集中反映了党领导人民治国理政的一些常理、道理。这是共产党一以贯之坚守为人民谋幸福初心的集中体现,也是精细化施政的新思路新举措,更是协调共享发展理念的实践运用。

共产党要一以贯之坚守为人民谋幸福的初心

不同于西方国家的政党,中国共产党是一个典型的使命型政党。共产党人的初心使命是为人民谋幸福、为民族谋复兴,自从党诞生起就为守初心担使命而接续奋斗。这与为人民服务的宗旨观念、以人民为中心的发展思想具有内在一致性。

在中国这样一个人口多、底子薄的发展中大国,真正实现为人民谋幸福的初心,并非一朝一夕容易之事,需要分阶段、分步骤来完成。改革开放的总设计师邓小平立足社会主义初级阶段的基本国情,提出了“三步走”战略,1997年党的十五大提出21世纪中国社会发展“三步走”设想。其中第二步就是实现小康,按照邓小平的理解就是“不穷不富,日子比较好过”。2002年党的十六大提出“三步走”的前两步已经实现,“人民生活总体上达到小康水平”,但“还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康”,因此提出要顺应人民过上更好生活的新期待,并确立了到2020年全面建成小康社会的奋斗目标。从“总体小康”到“全面小康”的目标调整,就是人民幸福的内涵跃升。

2012年党的十八大召开,习近平当选总书记后与记者见面会上深情地说:“我们的人民热爱生活,期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境,期盼着孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”如果说不同群体对美好生活会有不同理解,那么这些“更”就是“最大公约数”,就是党的奋斗目标,也是全面建成小康社会的任务。在党的十八大提出全面建成小康社会基础上,十九大更是提出全年决胜全面建成小康社会。

如果说“小康”是发展水平,那么“全面”就是质量要求,包括覆盖领域、覆盖人口、覆盖区域要全面。这也就不难理解,习近平总书记强调的全面建成小康社会“一个也不能少”的深刻道理。他说:“全面建成小康社会,不仅要如期实现,而且在地域上、人群上一个都不能少。”他还指出:“全面建成小康社会,13亿多中国人,一个都不能少!” “全面小康路上一个不能少,脱贫致富一个不能落下。”这些都体现了共产党对初心一以贯之的坚守。

精细化施政的新思路新举措

在治国理政中,尤其是像脱贫攻坚、全面建成小康社会这样的任务,如何做到“一个都不能少”?需要新思路新举措,其根本就是新时代倡导的精准精细施政。在管理学上,“细节决定成败”与精准发力、精细管理相辅相成。日常生活中常讲的“失之毫厘,谬以千里”、“千里之堤,溃于蚁穴”等表达的也是这样的常理。从这个角度看,“一个也不能少”就是一种精细化的新思维新方法,它告诉我们定政策、抓工作要关注细节,不要因小失大,而要靶向发力、精准施策。

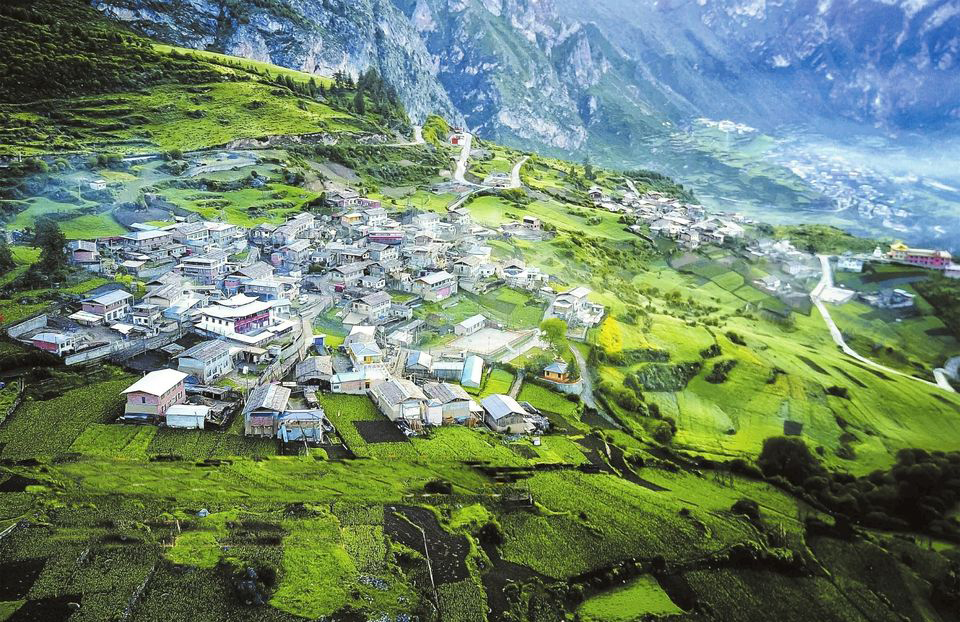

思路决定出路。十八大以来的治国理政中,精细化施政最有代表性的要数精准扶贫了。虽然中国扶贫事业取得了巨大成就,但习近平总书记在调研中发现以往工作症结是不精准。2013年11月,他在湖南十八洞村考察时提出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”。2015年在贵州考察时,他进一步阐释了扶贫攻坚的“六个精准”要求,即对象要精准、项目安排要精准、资金使用要精准、措施到位要精准、因村派人要精准、脱贫成效要精准。与以往相比,解决贫困问题,“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”。进而也有了总体性政策框架,即:发展生产脱贫一批,易地搬迁脱贫一批、促进就业脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批。这“六个一批”就体现的是“一个也不能少”的思路。

对此,习近平总书记强调:“脱贫攻坚已经到了啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺阶段,必须以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措、超常规的力度,众志成城实现脱贫攻坚目标,决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众。”他还指出:“要把扶贫攻坚抓紧抓准抓到位,坚持精准扶贫,倒排工期,算好明细账,决不让一个少数民族、一个地区掉队。”事实表明,也正是坚持“一个也不能少”的精准施政思路,新时代脱贫攻坚取得了全面胜利,实现了第一个百年奋斗目标,在中华大地上全面建成了小康社会,历史性地解决了绝对贫困问题。

协调共享发展理念的实践运用

党的十八届五中全会提出要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。这是对我国解决社会发展规律认识的深化,也是为了解决发展中面临的突出矛盾和问题。这其中,协调发展注重的是解决发展不平衡的问题。如果说在解决发展水平落后的情况下,一段时间内主要任务是追求速度,但是发展起来以后,就要注重调整关系,注重发展的整体效能,否则一系列社会问题就会不断加深。这当然不是要搞平均主义,而是要注重发展机会公平、更注重资源均衡配置,包括区域协调、城乡协调等,与“一个也不能少”的要求相辅相成。特别是,要支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展;要促进城乡公共资源均衡配置,加快形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的工农城乡关系,不断缩小城乡发展差距。习近平总书记反复强调,全面建成小康社会,一个不能少;共同富裕路上,一个不能掉队。“任何一个地区、任何一个民族都不能落下”,“决不能让一个苏区老区掉队”,“没有农村的小康,特别是没有贫困地区的小康,就没有全面建成小康社会”等,这些都是他到少数民族地区、老区、农村贫困地区调研提出的协调发展要求。

共享发展注重的是解决社会公平正义问题。我国经济发展的“蛋糕”不断做大,但是分配不公的问题也日益突出,收入差距、城乡区域公共服务水平差距比较大。我国社会主义制度的性质、共产党的初心,都要求发展成果由全体人民共享。共享发展是全民共享,是人人享有、各得其所,不是少数人共享、一部分人共享,同时也是共建共享,要求人人参与、人人尽力、人人都有成就感。习近平总书记指出:“在扶贫的路上,不能落下一个贫困家庭,丢下一个贫困群众。”尤其是,“全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在贫困地区,特别是在深度贫困地区,无论这块硬骨头有多硬都必须啃下,无论这场攻坚战有多难打都必须打赢,全面小康路上不能忘记每一个民族、每一个家庭。”显然,“一个也不能少”就是共享发展要求的另一种表述。

归结起来,“一个也不能少”是协调、共享新发展理念的实践运用。更进一步看,人的本质是一切社会关系的总和,社会是一个命运与共的大系统、合作协同的共同体,尤其是在市场经济条件下,在风险社会环境中,没有一个人能够独善其身。很难想象,在“富者累巨万,而贫者食糟糠”的情况下,能有人幸福美满生活,社会能够和谐安康,穷者不能,富者同样不能,不分地域、不分群体、不分层级、不分民族都是如此。因为,只有大家好,才是真的好,“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”这就是“一个也不能少”“一个人也不能掉队”道出的深刻哲理。

(作者:上官酒瑞 中共上海市委党校教授)

(来源:澎湃新闻 时间:2022年06月21日)

相关链接:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_18675864

来源 ▏社联科普处、澎湃新闻 编辑 ▏何大伟